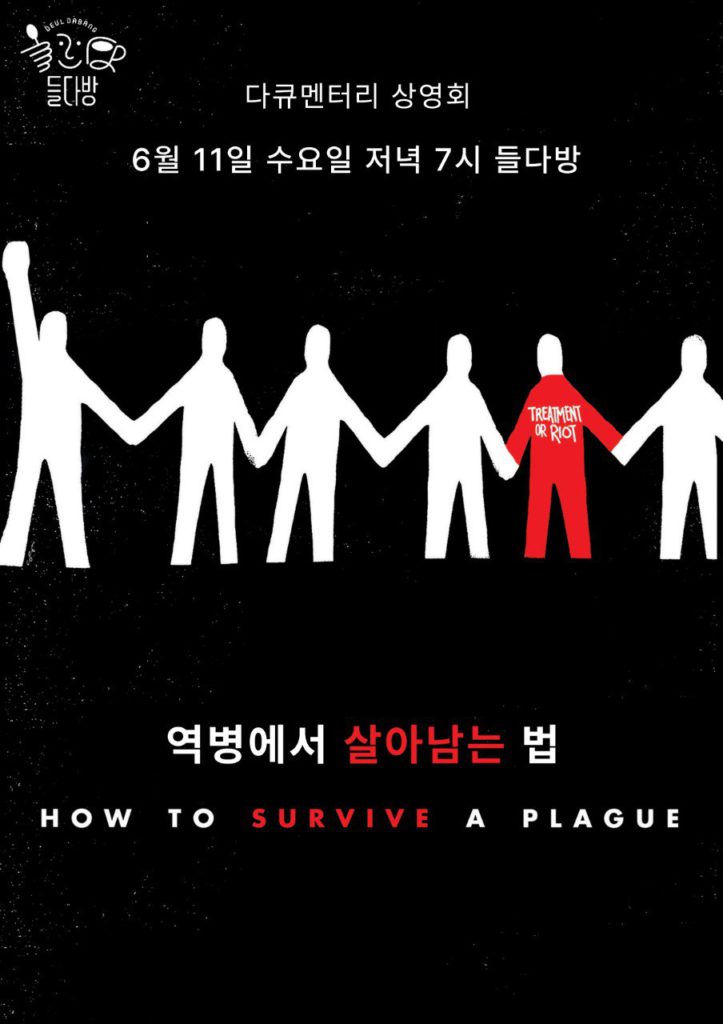

들다방 상영회, 역병에서 살아남는 법 안내 포스터, 2025년 6월 11일 수요일 저녁 일곱시.

다큐멘터리「역병에서 살아남는 법」 상영회 참가 신청

🎬 상영 정보

감독 : 데이비드 프랑스 David France | 제작 연도 : 2012년 | 시간 : 109분

소개글 : 1980년대 초반 미국에서 에이즈 감염이 확산되며 LGBT 커뮤니티는 주류 사회의 무책임과 외면, 그리고 강력한 혐오에 맞닥뜨리게 된다. 1987년 뉴욕에서 액트업ACT UP(AIDS Coalition To Unleash Power)이 결성되어 치료약에 대한 접근권 보장, 동성애자에 대한 억압적 조치의 철폐, 보다 적극적인 정책을 요구하기 시작한다. 영화는 의료적 문제일 뿐만 아니라 정치적, 사회적 문제였던 에이즈 위기를 돌파해나가는 활동과 연대를 보여준다.

📅 일시 : 2025년 6월 11일 수요일, 저녁 7시

📍 장소 : 들다방 (서울 종로구 동숭길 25, 4층)

🍿 무료 상영

📢 영화에는 한글+영어 자막이 있습니다. 이야기 자리에는 문자통역이 제공됩니다.

상영이 끝난 뒤에 자막 제작자와 함께 이야기를 나눕니다.

* 한국예술인복지재단에서 주최하는 2025년 예술로 기획사업의 일환으로 진행됩니다.

주최 : 한국예술인복지재단 | 주관 : 들다방 | 후원 : 문화체육관광부

〈역병에서 살아남는 법〉(2012) 들다방 상영회 속기

검은 바탕에 핑크색 삼각형, 흰 글씨가 도드라진 이미지. 다음은 텍스트 전문. silence equal death

의자에 앉아 스크린을 바라보는 사람들의 뒷모습 사진. 역병에서 살아남기 상영회 모습 촬영 사진

2025년 6월 11일 수요일 저녁 7시

영화가 상영되는 장소 ‘들다방’ 소개

들다방 스태프: 들다방은 이곳 4층에서 급식과 커피 음료를 판매하는 사회적기업입니다. 발달장애인 네 명과 고령의 조리사 네 명 등이 함께 급식 사업을 하며 노들장애인야학 학생분들에게 무상지원을 하고 있습니다. 들다방은 또한 장애인 인권 활동가들이 많이 이용하는 곳이라 물리적 차별뿐 아니라 심리적 차별이 없는 가게가 되기 위해 노력하고 있습니다. 들다방을 포함해 장애 인권 단체가 모여 9월 19일 마로니에 공원에서 ‘평등한 밥상’ 행사를 하게 되어 그것을 알리려 이 자리에 섰습니다. 노들장애인야학 학생 무상급식 제공을 위한 행사입니다. 맛있는 식사와 맥주 그리고 공연을 즐기실 수 있습니다. 여기 티켓을 판매하고 있습니다. 만원, 삼만원, 오만원권 티켓, 원하시면 제게 말씀해주시거나 카페에서 구입하실 수 있습니다. 삼만원 이상 구입시 오늘 준비한 간식을 드리고자 합니다. 많은 응원 부탁드립니다. 감사합니다.

상영 전 영화 안내 및 질문 공유

자막 번역자: 안녕하세요. 이 영화 자막을 번역하게 된 한 명입니다. 이 영화에 나오는 단체 “액트업(ACT UP)”이란 “세력을 촉발하는 에이즈 연합(AIDS Coalition To Unleash Power)”의 약자로, 에이즈 위기에 대응하여 1987년 만들어졌습니다. 게이 남성뿐 아니라 정맥주사 약물(마약) 사용자, 노숙인(홈리스), 가족에게 버려진 사람들, 수용자들 등 억압받는 이들이 희생되는 공중보건 및 제도적인 차별에 맞서면서 이 유행병을 해결하기 위해 모였습니다. 에이즈로 인해 이미 엄청난 사람들이 억압받다 목숨을 잃거나 장애를 갖게 되었습니다. 따라서 액트업의 활동은 장애인 인권 운동과 연결돼 있을 수밖에 없습니다.

액트업은 환자 중심의 치료, ‘정부의 방임 종식’, 그리고 오늘날 전 세계적인 “팬데믹 종식까지” 계속되는 행동을 조직하고 있으며, 핑크워싱 중단을 요구하며 팔레스타인과의 연대를 표명하고, PEPFAR의 유지 또한 요구하고 있습니다.

오늘날 서울 이곳에서 이 영화를 보는 것은 조직 전략을 돌아보고, 퀴어 조직화의 혁명적 유산을 기억하기 위함입니다. 액트업은 수만 명의 사람들을 조직했고, 반자본주의·반제국주의 투쟁에 함께했으며, 접근 가능하고 효과적인 치료를 이루어냈습니다. 그러나 내부 갈등을 겪었고, “팬데믹의 종식”이라는 목표는 여전히 달성하지 못했습니다. 특히 HIV가 일반화된 유행병으로 자리 잡은 아프리카에서 말이죠.

토론 질문

검은 바탕에 핑크색 삼각형, 흰 글씨가 도드라진 이미지. 다음은 텍스트 전문. silence equal death

- 액트업의 상징인 이 마크 속 분홍 삼각형은 나치 독일 시절, 퀴어/게이인 사람들을 수용소에 보내거나 처형하기 위해 표시하는 데 사용되었습니다. 이 상징이 퀴어 해방에서 왜 중요한 의미를 가질까요?

- 영화 속에서 밥 래프스키는 이렇게 말합니다: “질문은 이거야. 인간이기 때문에 자기 자신을 해치는 사람들에게, 괜찮은 사회는 무엇을 해야 하는가? 담배를 너무 많이 피우는 사람들, 음식을 너무 많이 먹는 사람들, 운전을 부주의하게 하는 사람들, 안전하지 않은 성관계를 하는 사람들… 나는 괜찮은 사회란, 그런 사람들을 외면하고 죽게 놔두는 게 아니라, 인간으로서 한 행동 때문에 죽게 하지 않는 사회라고 생각해.”

이 말이 한국의 경쟁과 능력주의를 어떻게 반영하나요? 어떻게 경험하셨나요?

- 액트업은 어떤 실수를 했을까요? 우리는 거기서 무엇을 배울 수 있을까요?

- 액트업은 어떤 점을 잘 했다고 생각하나요? 우리는 그것에서 무엇을 배울 수 있을까요?

ACT UP (AIDS Coalition To Unleash Power) was formed in response to the AIDS crisis in 1987. ACT UP, formed to address a pandemic that disproportionately affected oppressed communities —including not only gay men, but also intravenous drug users, unhoused people, people abandoned by their families, incarcerated people— forcing it to confront issues of public health and systemic discrimination.

ACT UP organized campaigns for patient centered care, ‘the end of government neglect’, and currently organizes continued action “until the pandemic ends” globally, and solidarity with Palestine (demanding the end to pinkwashing) and demanding maintenance of PEPFAR.

We watch this film today in Seoul to reflect on organizing strategies, and to remember the revolutionary legacy of queer organizing. ACT UP mobilized thousands of people, joined a united anti-capitalist anti-imperialist struggle, and achieved accessible and effective treatment. It however suffered internal conflict, and has not achieved the “end of the pandemic” (namely Africa, where it is a generalized epidemic).

QUESTIONS:

- The pink triangle was used to mark and identify queer/gay people in nazi Germany for internment and execution. Why is this an important symbol for queer liberation?

- In the film, Bob Rafsky says the following: “The question is, ‘what does a decent society do with people who hurt themselves because they are human?.. Who smoke too much, who eat too much, who drive carelessly, who don’t have safe sex… I think that the answer is that a decent society does not put people out to pasture and let them die because they’ve done a human thing.”

How does this reflect competition and meritocracy in Korea? How have you experienced this?

- What mistakes did ACT UP make? What can we learn?

- What did ACT UP do well? What can we learn?

상영 후 대화시간

자막 번역자: 영화 재밌게 보셨나요? 앞서 말씀드린 토론 질문을 다시 상기해볼게요. 분홍 삼각형이 왜 퀴어 해방에 중요한 의미를 지니는지. 액트업 활동에서 어떤 실수나 배움이 있었는지. 영화에서 밥 라프스키가 한 말 “인간이기 때문에 자기 자신을 해치는 사람들에게 괜찮은 사회는 무엇을 해야 하는지. 그들을 죽게 놔두는 게 아니라…” 이것이 한국에서 경쟁과 능력주의 사회와 어떤 관련되고, 다들 그러한 경험이 있는지. ‘괜찮은 사회’란 어떤 사회인지 얘기를 듣고 싶습니다. 다른 질문을 해주셔도 됩니다.

청중 1: 백인 남성 중심 운동으로 보입니다. 다른 취약계층의 운동과 어떻게 연관돼 있는지 궁금합니다.

자막 번역자: 미국에서 원래 비백인들의 운동이, 백인 중산층의 운동보다 일찍 더 넓게 있었습니다. 에이즈 문제가 정치적으로 눈에 띄게 된 것은 중산층의 건강보험이 있는 사람들이 투쟁했을 때입니다. 그래서 이 영상처럼 백인이 중심으로 나온 것 같은데요. 에이즈와 HIV 팬데믹은 미국뿐 아니라 원래 아프리카에도 있었고, 광범위한 전염병으로 다뤄지고 있었습니다. 미국에 발생한 운동과 다른 문제인 것 같고, 같은 해결책으로 접근하기는 어려운 것 같습니다.

청중 2: 영상 속에서도 그렇게 질문하는 기자가 있었습니다. 임상실험 중인 당사자에게 다가가 ‘당신 주변에 여성이, 유색인종이 있느냐’ 물었을 때 ‘없다’라고 하고 화면이 넘어갔는데요. 그 부분을 감독이 편집했을 수도 있는데 굳이 넣은 건, 그에 대한 개운한 답은 아니더라도, 이 질문을 놓쳐서는 안 된다, 라는 뜻으로 넣은 굳이 넣은 것 같습니다.

청중 3: 한국에도 미국 액트업의 사례처럼 적극적인 시위나 의견 표명 활동, 감염인 활동 단체나 커뮤니티가 있는지, 어떻게 활동하는지 궁금하고요. 20, 30대 한국 남성 감염이 높아지고 있는 상황에서 민간 단체나 정부 등에서는 어떤 방향으로 대응하는지 궁금합니다.

청중 4: 현재 법적으로 관리되고 있고, 다른 만성질환처럼 충분히 관리하면서 살 수 있도록 과학적으로는 뒷받침되어 있지만, 사회적인 편견이 문제가 되는 상황이고, 많은 단체들이 활동하고 있다고 합니다.

청중 3: 현재 40대부터 80대, 1세대 감염인들에 대한 지원사업은 체계적이고 활발하다고 아는데, 20대부터 30대 감염인을 위한 지원은 충분하지 않다고 보입니다. 그래서 20, 30대 당사자의 시선으로 봤을 때 어떤 지원책이 필요한지 궁금해서 이 상영회에도 오게 됐습니다. 감염인이라는 이유로 직업적인 차별을 받는 것에 제가 속한 민간 단체는 어떤 활동을 하면 좋을지 조언을 구하는 질문이기도 합니다.

청중 5: 지원사업을 할 때 세대나 나이를 구분해서 하는지요?

청중 3: 저희의 경우 지원 대상자들이 기초생활 수급자라든지 경력 단절을 겪게 되는 분들이 많아서 물품 지원과 병원 지원 등을 하고 있습니다. 그런데 HIV와 에이즈 20, 30대 감염인들이 늘어나고 있는 현실입니다. 20대, 30대 당사자들의 의견을 구하고 싶어서 이 자리에 온 것이기도 합니다. 주위 해당 연령대 분들을 아신다면 이야기를 나눠주시면 좋겠습니다.

청중 5: 지원하는 형태에서 변별력보다는 사회적 기반이 상대적으로 약한 청년 세대의 요구 사항을 알고 싶다 라는 걸로 이해했는데요. 지금 질문주신 분이 어떤 활동을 하시는지 궁금합니다.

청중 3: 저는 에이즈예방협회에서 일하고 있고요. 사회적인 차별에 대한 인식 개선 교육, 보건 공무원의 인식 개선 활동뿐 아니라, 액트업처럼 감염인에게 직접적인 도움이 되는 활동을 하고 싶은데 어떤 활동이 가능할지 궁금합니다.

청중 6: 감염인이 아니더라도 HIV와 밀접한 모두를 당사자로 볼 수 있을 것 같습니다. 저는 HIV 감염 위험이 높은 성관계, 즉 노콘, 여러 사람과의 위험 확률이 높은 성관계를 몸소 실천하는 사람으로서 아이샵(iSHAP, Ivan Stop HIV/AIDS Project의 줄임말, 성소수자 에이즈예방센터)의 프렙(PrEP, Pre-exposure prophylaxis의 줄임말, 노출 전 예방요법) 프로그램에 참가하고 있습니다. HIV를 예방하는 방법 중 하나인 프렙에 대해서 ‘콘돔 섹스를 하면 되는데 왜 예산을 요구하느냐’ 하는 말이 나오는데요. 프렙은 단순히 노콘 섹스를 위함이 아니라, ‘콘돔으로 예방할 수 없는 관계의 감염 확률을 줄이는 더블 프로텍션’의 방안으로 나온 예방요법입니다. 이에 대한 인식과 대중적 인식 개선이 필요하다 생각합니다.

2030 감염인 당사자의 필요가 뭘까 생각한다면, 노동권 문제를 제일 먼저 들 수 있겠습니다. 직장인 건강검진에서 원치 않게 감염사실을 불법적으로 고용주에게 통보하는 식으로 직장을 잃게 되는 경우죠. 현재는 활동가들이 알음알음 처리하고 있는데, 거기 도움을 줄 수 있는 부분이 있을지 궁금하고. 에이즈 조항 19조 전파 매개 금지가 있는데, 감염인으로서 행복하게 살아갈 수 있더라도 감염인이 콘돔을 사용하지 않는 섹스를 할 경우 3년 이하 감옥에 갈 수 있다고 하는 조항이 있어, 이게 혐오의 근거가 될 수도 있습니다. 이에 대한 위헌 소송을 진행, 위헌이라 판단한 수가 5명으로, 위헌 정족수 6명이 되지 못해서 재정되지 못한 실정입니다. 이를 알리고 설득하는 과정이 필요합니다.

영화 속 액트업 활동을 보며 좋았던 점 중 하나가 구체적이고 설득력 있는 언어로 호소한 건데요. 그건 사실상 눈앞에서 죽어가는 사람이 있었기 때문이겠죠. 현재 한국에서 그러한 요구는 오히려 ‘배부른 소리’로 치부되고, 원한다면 잘 관리 받을 수 있지 않느냐 하는데, 이걸 어떻게 대중적으로 호소력 있게 얘기할 수 있을지 고민이 됩니다. 이를 문화 컨텐츠 영역에서 감염인 당사자나 에이즈 이슈를 재현하려는 것을 지원하는 방안이 있지 않을까 하고요. 현재 제약회사가 한국에서 이런 지원들을 하려는데, 거기에도 정치적 긴장이 있습니다. 필요한 약에 대한 접근성을 갖추는 게 아니라, 이윤 추구를 위해 부작용 있는 약을 더 사용하도록 하는 식의 문제가 있기 때문에 –한국에이즈협회는 나라에서 예산을 받는 지 모르지만– 그 돈이 어디서 왔는지 생각하게 됩니다. 감염인과 취약자들을 위한 재원인 건지 제약회사의 이윤 추구 핑크워싱 재원인 건지……

청중 3: 저희는 질병관리청과 같이 일하면서 담배나 복권의 수익 일부에서 재원이 나옵니다. 한국건강개발증진원에서 예산을 배정하는데요. 삶을 영위할 수 있게, 정부로부터 예산을 받아 진행하고 있습니다. 핑크워싱은 아닙니다.

청중 7: 저는 영화를 보며, 치사율이 낮아지는 결정적인 약을 개발하고 나서 이야기가 마무리되며 영화 속 활동가들이 바다에서 물놀이 하는 장면이 나왔는데, hiv 프라이드를 표현하는 데 있어 부적절했다고 느꼈어요. 비키니처럼 보이는 수영복을 입고 건강한 신체로, 피부에 어떤 증상도 없이 깔끔한 몸으로, 마치 영화 〈탑건〉이 생각날 정도로… 그게 ‘치사율이 낮아져서 누구든 건강한 신체를 가질 수 있고, 이제 아무 문제가 없다’라는 메시지를 전하는 것 같았습니다. 우리에게는 약이 개발되었고 ‘정상적인 신체’를 갖게 되어 아무 문제가 없게 되었다는 표현 같았습니다.

청중 8: 저도 약간 위험하다고 생각되는데, 그 약을 먹어도 지속적으로 먹어야 되니까 문제는 사라지지 않은 거죠. 남아프리카에서는 에이즈 문제가 훨씬 심각해지고 있는데, 그런 문제를 지우는 게 아닐까 고민도 되었습니다.

청중 9: 저는 활동가의 입장에서 봤는데, 그 장면에 대해 저렇게 급박하게 활동을 하는 상황에서도 일상을 보여줬다는 정도로 받아들였습니다. 시종 긴장되는 다큐였는데, 마지막에 이 상황에서의 돌봄들, 죽어가고 희망이 없는 상황, 이길 수 있을지 가늠하기 어려운 상황에서 긴장을 놓는 씬 정도로 편안한 마음으로 봤었습니다.

능력주의 사회에서 한국 상황이라는 질문을 가져와주셨는데, 그게 의외의 질문이면서도 사실은 생각했던 내용이었습니다. 2025년 우리가 오늘의 영화를 볼 때 많은 의미가 있을 겁니다. 우리가 현재 살아가는 사회는, 어떤 죽음이 일상적으로 도사리는 사회라고 생각합다. 그건 자살이기도 하고요. 한국 사회에서 자살률이 무척 높고, 어떤 의미에서 ‘사회적 감염’이라고 비유할 수도 있도이니까요. 또 스스로를 죽이는 형태의, 전쟁이라는 비유도 가능하겠죠. ‘능력주의’를 오늘날의 감염이라고 생각하게 되기도 합니다. 그럴 때 우리는 어떻게 연대할 수 있을까요. 우리가 ‘자살’이라는 ‘감염’의 형태를 상상하기 어려운 상황에서 이를 구조적으로 이해하고 연대할 수 있을까요. 자막 번역자님이 우리에게 그 질문을 가져오신 이유도 궁금해졌습니다.

자막 번역자: 영화 대사 중에 인상적이어서 가져왔습니다. 사람들이 건강하지 않거나 위험한 행동을 할 때 사회가 어떻게 해야 할지를 다 같이 얘기해보고 싶었습니다. 영화를 보며 비단 hiv 감염인의 권리뿐만 아니라, 우리 사회의 투쟁 전반에서 연상하거나 대비할 수 있는 위기와 갈등을 느끼셨을 텐데, 그런 측면에서 이야기를 나눠보고 싶으시다면 더 말씀 나눠주세요.

청중 10: 직접적으로 관련된 이야기는 아닌데, 우리에게는 hiv 감염뿐 아니라 얼마 전까지만 해도 전 세계적으로 코비드에 대응한 시설이 있었습니다. 그때 동성애자의 성행위를 규제하려던 시도가 노동이나 일상생활까지도 규제하자는 측면까지 이어질 정도로 사회가 전면적으로 통제를 했었습니다. 당시 동성애자를 탄압했던 사람들이 코비드를 보면 어땠을까 싶습니다. 모두 힘든 과정을 겪어와서, 감염병에 맞서 싸우는 사람들이 어떻게 자기 일상을 영위할 수 있도록 접근할지 경험을 통해 앞으로의 대응을 나눌 수 있을 것 같습니다. 지금 포스트 코로나 시대인데 코로나는 아직까지 유행 중이기도 하고, 정부들이 효과적인 대처를 안 한다고 알고 있습니다. 그래서 계속해서 대처가 필요할 텐데, hiv 운동에서 배울 수 있는 점이 있지 않을까 생각했습니다. 그런데 죽음을 앞두고 목숨을 걸고 하신 싸움이니까. 분명 다른 지점이 있겠죠.

청중 11: 임신중지약에 관심이 많고 운동도 하고 있습니다. 중간에 내용이 살짝 나와서 반가웠습니다. 액트업 활동가들이 제약회사 등을 압박하면서 개발된 신약을 먹었을 때, 큰 기대가 없음에도, 온전한 자기 몸 치료를 위한 행위보다는, 더 나은 사회와 다음 세대를 위한 개선을 위해 운동한 점이 인상적이었습니다. 그래서 후반부에 그들이 일상에서, 해변에서 신나게 물놀이하는 장면을 불편하게 느끼신 부분도 있지만, 저는 활동가들이 자신의 생활도 이어가는 모습이라고 보고 인상적이었습니다. 그게 우연한 해피 엔딩일지라도요.

시간이 늦어 더 긴 이야기를 나누지 못하는 점이 아쉽습니다. 늦은 시간까지 함께 해주셔서 감사합니다.