🎬들다방 영화 상영회🎬 초대합니다.

참여 신청 링크 바로 가기

https://forms.gle/RZzZsije5tGTmkkN9

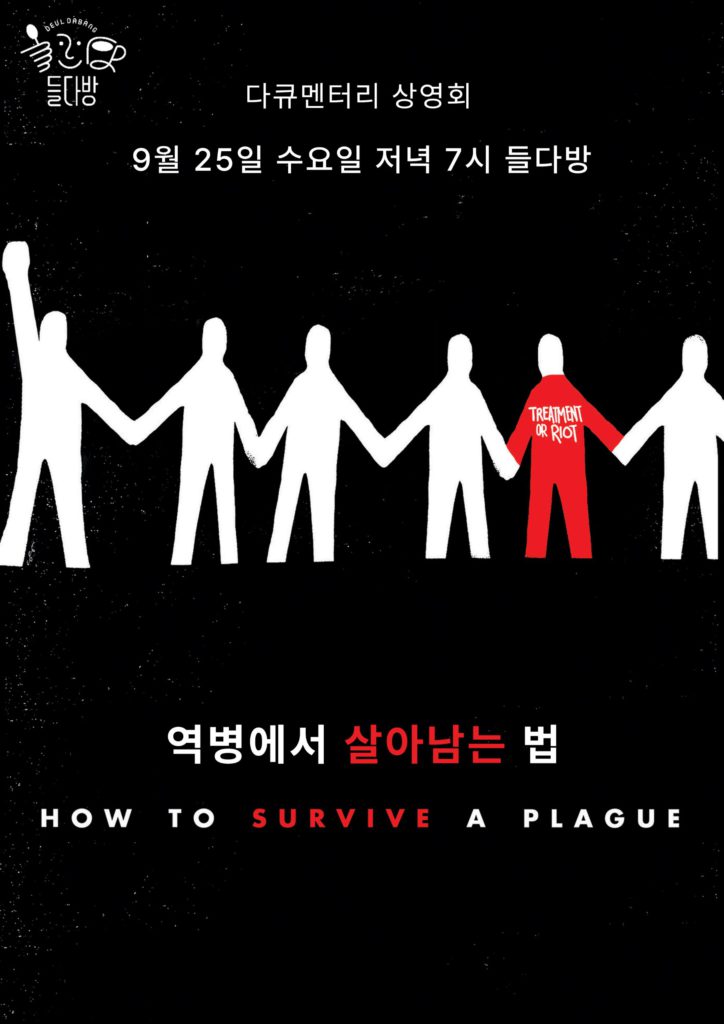

다큐멘터리 「역병에서 살아남는 법」 상영회 안내

🎬 상영 정보

감독 : 데이비드 프랑스 David France

제작 연도 : 2012년 | 시간 : 109분

소개글 : 1980년대 초반 미국에서 에이즈 감염이 확산되며 LGBT 커뮤니티는 주류 사회의 무책임과 외면, 그리고 강력한 혐오에 맞닥뜨리게 된다. 1987년 뉴욕에서 액트업ACT UP(AIDS Coalition To Unleash Power)이 결성되어 치료약에 대한 접근권 보장, 동성애자에 대한 억압적 조치의 철폐, 보다 적극적인 정책을 요구하기 시작한다. 영화는 의료적 문제일 뿐만 아니라 정치적, 사회적 문제였던 에이즈 위기를 돌파해나가는 활동과 연대를 보여준다.

📅 일시 : 2024년 9월 25일 수요일, 저녁 7시

📍 장소 : 들다방 (서울 종로구 동숭길 25, 4층)

🍿 무료 상영

📢 영화에는 한글+영어 자막이 있습니다. 이야기 자리에는 문자통역이 제공됩니다.

상영이 끝난 뒤에 자막 제작자와 함께 이야기를 나눕니다.

* 한국예술인복지재단에서 주최하는 2024년 예술로 기획사업의 일환으로 진행됩니다.

주최 : 한국예술인복지재단 | 주관 : 들다방

후원 : 문화체육관광부

들다방 카페가 영화 상영회장이 된 풍경. 사람들이 스크린 쪽을 바라보며 앉아 있고, 스크린을 등진 패널 두 사람이 프린트물을 읽거나 경청하고 있다. 무대 맨 오른쪽에 문자통역 화면이 띄워져 있다.

흰 스크린을 등지고 진행자 두 사람이 플로어를 보고 웃으며 경청하는 사진.

들다방 카페가 영화 상영회장이 된 풍경. 사람들이 스크린을 바라보며 앉아 있고, 스크린을 등진 들다방 스태프가 무언가 설명하고 있다.

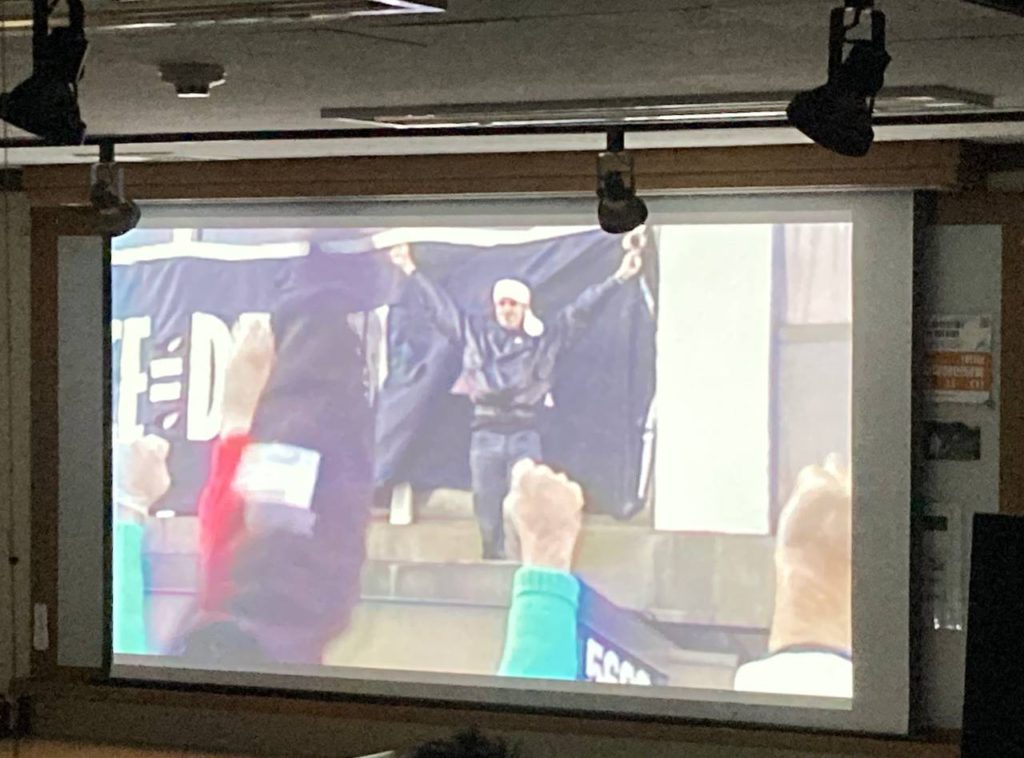

어두운 배경 가운데 스크린에 영화 한 장면이 흐른다. 양 주먹을 번쩍 든 한 사람이 ‘침묵은 죽음이다’ 현수막을 등지고 사람들 앞에 서 있다, 그에게 연대하는 뜻으로 주먹을 불끈 쥐어 든 팔뚝들이 곳곳에 보인다.

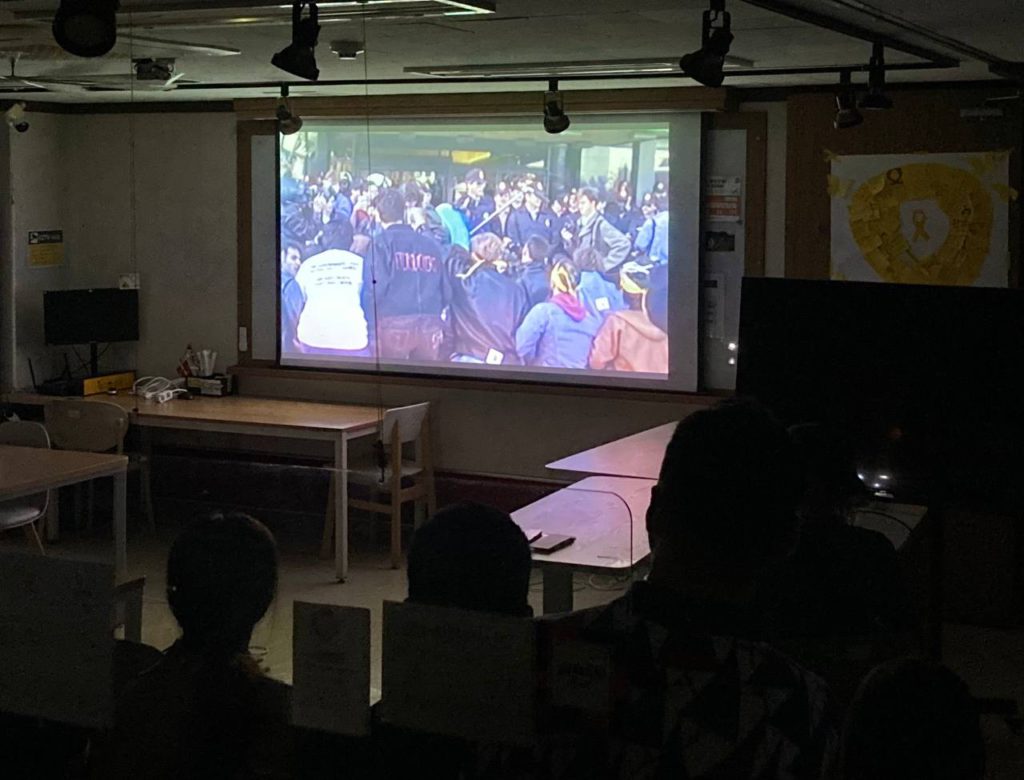

어두운 배경 가운데 스크린에 영화 한 장면이 흐른다. 수많은 사람들이 스크럼을 짜고 기관에 항의방문을 왔고, 검은 옷 검은 모자를 쓴 이들이 입구를 막고 있다.

〈역병에서 살아남는 법〉(2012) 들다방 상영회 속기

-일시: 2024.09.25. 수요일. 저녁 7시. 장소: 들다방 카페테리아. 속기 요약 시작-

-자막 제작자 그룹과의 이야기 나눔-

(로리rory) 저는 이 영화의 한국어 자막 제작자 중 한 사람입니다. 오늘 많은 이야기를 나누기 위해 프린트물을 가져왔습니다. 말하고자 하는 내용과 질문을 모두 담았는데요. 한국어보다 영어가 편해서 제가 우선 이 글을 읽으면, 이야기 자리 진행을 맡은 제 동료가 한국어 버전으로 순차 낭독하겠습니다.

(문서)‘HIV 당사자와 지지 그룹의 권리 투쟁으로 1996년 HIV 병용 치료법이 바이러스를 미검출 수준으로 줄여 건강한 상태로 수명을 연장할 수 있는 돌파구를 발견했습니다. 이 발견 후 ‘액트업(Act Up)’은 건강 형평성을 위해 계속 싸웠습니다. 2002년 ‘태그(TAG)’가 개발도상국의 HIV 감염자들에게 결핵(TB)이 미치는 영향을 알리기 시작했습니다. 그들은 또한 C형 간염 치료 접근을 위해 조직화하기 시작했고, 현재 코로나19(COVID)와 원숭이두창(Mpox)에 대한 접근 가능한 치료와 예방을 위해 싸우고 있습니다. Act Up은 2003년 이라크 전쟁과 팔레스타인에서 일어나는 집단학살을 반대하며 핑크워싱(pink washing)을 지적했습니다. ACT UP은 또한 주사 약물 사용자를 비롯해 HIV에 감염된 여성, 유색인종, 그리고 적게 다루어졌던 질병의 환자들이 연구와 치료 계획에 포함되도록 싸웠습니다.

정부와 더 가까이 일했던 ACT UP의 일부 분파는 더 소외된 공동체를 충분히 포함하지 못했습니다. 그러나 그들이 정부와 가까운 관계를 유지했기 때문에 광범위한 제도적 변화를 이끌 힘을 얻었습니다. 이 갈등은 큰 제도적 변화를 이루기 위한 정치적 권력을 우선시하는 것과, 영향을 받은 모든 사람을 포함하는 변함없는 요구를 유지하는 것 사이에서 발생했습니다. TAG와 같은 그룹은 광범위한 변화를 일으키기 위해 엘리트 공직자들과 연결을 만들었지만, 그 대가로 그러한 엘리트들이 수용할 수 있는 수준으로 요구를 타협해야 했습니다. 반면, 더 급진적인 그룹은 타협된 요구만 받아들일 엘리트들과 거리를 유지했습니다.

저는 Act Up이 개인적인 성 해방이 자본주의적 제국주의 시스템에서의 세계적인 해방과 연결되는 아름다운 예라고 생각합니다. 또한 ACT UP은 정부 외부에서의 풀뿌리 운동의 중요성과 위험성, 그리고 정부 기관과 함께 일하면서 그 내부에서 요구를 제시하는 중요성과 위험성을 보여주는 또 다른 아름다운 예라고 생각합니다.

다큐멘터리 〈역병에서 살아남는 법(How to Survive a Plague)〉이 오늘날 중요한 이유는, 그것이 우리에게 권력 시스템이 퀴어들을 위해 존재하는 것이 아님을 보여주기 때문이라 생각합니다. 그 시스템은 우리의 퀴어함을 이해하거나 돌보는 것이 목적이 아닙니다. 오늘날 정치인들은 여전히 우리의 존재 권리를 정치적으로 다루고 있으며, 동성 결혼에 대해 논의하면서 우리 존재 자체가 도덕적 논쟁인 것처럼 취급합니다. 〈역병에서 살아남는 법〉은 우리 퀴어 존재가 정치적 존재로 만들어졌다는 것을 보여줍니다. 저는 우리 투쟁의 본질을 아는 것이 여러분이 외롭지 않게 느끼게 해주길 바랍니다.

ACT UP의 시그니처 구호인 “침묵 = 죽음”은 인권을 위한 많은 투쟁에 여전히 적용됩니다. 퀴어들에게 침묵은 죽음을 의미하고, 팔레스타인 사람들에게도, 노동자들에게도, 유색인종들에게도 침묵은 죽음을 의미합니다. 이 투쟁에는 위대한 연대와 인류애가 있으며, 저는 여러분의 퀴어함이 그 중요성을 여러분에게 알려주었기를 진심으로 바랍니다. 저는 여러분의 퀴어함이 전 세계 사람들과 연대하는 데 여러분을 이끌기를 바랍니다.’

‘After that activism led to the breakthrough discovery in 1996, that combination HIV treatment could reduce viral load to undetectable levels, protecting health and prolonging life, Act Up continued fighting for health equity.

In 2002, TAG began raising awareness of the impact that tuberculosis (TB) was having on people with HIV in the developing world. They also started organizing for hepatitis C treatment access, and are currently fighting for accessible treatment and prevention for COVID and Mpox.

Act up opposed the Iraq war in 2003 and the genocide in Palestine, citing pink washing.

I believe they act up is a beautiful example of how personal sexual liberation connects to global liberation from capitalist imperialist systems. ACT UP also fought to include IV drug users, women with HIV, and people of color, and patients of other under-addressed illnesses in studies and treatment agendas.

I believe it is also a beautiful example of the importance and the risks of both grass-roots activism outside of the government and working with government bodies and making demands from within.

Factions of ACT UP that worked more closely with the government didn’t do enough to include more marginalized communities. But that proximity to the government also gave them power to make widespread institutional change.

The conflict was between prioritizing political power to make big institutional changes and maintaining unwavering demands that include all that were affected. Groups like TAG made connections in elite public officials to make widespread change at the price of compromising demands so they are acceptable to such elites. On the other hand, more radical groups kept distance from such elites who will only accept compromised demands.

I believe that this documentary 〈How to survive a plague〉 is important today because it shows us that systems of power are not FOR queer people. They were not built to understand, let alone care for, our queerness. Today politicians still frame our right to existence as political; they argue about gay marriage as though our very existance is a moral debate. 〈How To Survive a Plague〉 shows us that our queer existence has been made a political existence. I hope that in knowing the nature of our struggle you don’t feel alone.

ACT UP’s signature chant “silence = death” is relevant to many struggles for human rights. Silence equals death for queer people, for Palestinians, for workers, for people of color. There is a great unity and a great humanity to this struggle, and I truly hope that your queerness has shown you the importance of that. I hope that your queerness leads you to stand in solidarity with the people of the world.’

-플로어 토론-

**Q1:**

- 영화에서 Bob Rafsky는 다음과 같이 말합니다.

“문제는 ‘사람들이 인간이기 때문에 자신에게 상처를 주었을 때, 과연 괜찮은 사회는 그들을 어떻게 대해야 하는가?’다. 너무 많이 피우고, 너무 많이 먹고, 부주의하게 운전하고, 안전하지 않은 성관계를 갖는 사람들… 나는 그 답이 괜찮은 사회는 사람들이 인간적인 행동을 했다고 해서 그들을 내버려두고 죽게 만들지 않는다는 것이라고 생각한다.”

여러분이 생각하는 괜찮은 사회는 무엇을 해야 한다고 생각하십니까? 그리고 이런 상처를 주는 사람들이 누구라고 생각하십니까?

Q1:

In the film, Bob Rafsky says the following: “The question is, ‘what does a decent society do with people who hurt themselves because they are human?.. Who smoke too much, who eat too much, who drive carelessly, who don’t have safe sex… I think that the answer is that a decent society does not put people out to pasture and let them die because they’ve done a human thing.”.

What do you think a decent society does? Who do you think there people are?

= 더 엄격한 법이 있으면 어떨까요? 더 엄격하면 사람들이 덜 할 테니까.

= 한국은, 한국 법체계 내에서는 옳고 그름을 잘 구분하거나, 구분 안에서 죄를 만들어낸 원인, 다시는 그런 일이 일어나지 않게 필요한 것을 고민하는 정책이 그렇게 없어요. 감옥 가서 10년 돼서 종결. 법에서 처벌 조항 강화는 상상이란 걸 말하고 싶었고요. 우리가 상상해야 하는 것은, 우리가 무엇을 상상할 수 있을지 상상하는 것입니다. 예방법 19조가 처벌조항이에요. 제가 에이즈 상담하고 검사하기도 하는데요. 에이즈에 관한 포비아에 빠진 이들이 많아요. 그들을 상담하며 만약에 본인이 감염되면 어떨지 물어봐요. 그러면 그들의 대답은 2개에요. 처음에는 막막하고 속상한데, 그 다음에는 누군가에게 감염시켰을까봐 죄책감을 가질 것 같다고. 다음 답변은 나를 감염시킨 사람에게 책임을 묻고 싶다. 자기 안위를 걱정하지 않아요. 이것들이 처벌 강화로 해결될 수 있을까요?

= 저도 법을 더 엄격하게 하는 것에 대해 회의적이에요. 저도 한국에서는 불법인 존재인데요. 법이라는 것이 사회의 정상성 종속을 위해 기능하는 부분이 있다고 생각하고, 주변에서 스스로 낙인 시킬 만한 행위 자해, 오남용하는 나와 주변 친구들을 생각하면, 위법적인 일을 하는 사람들은 취약계층, 사회의 돌봄 받지 못하는 외로운 처지에 있어서 스스로 해하는 것만이 권력인 사람들이 취약하거나 입법적인 행동을 해요. 내가 할 수 있고 할 수 있는 행동이 이거니까. 그 엄격한 법이 취약한 사람들의 처지를 말할 수 없게 만드는 것이 있어서 회의적이고, 법이란 정상성을 유지하는 기능만 하고 있다 생각합니다. 우리 사회에 이런 다양하게 취약하고 외로운 사람들을 그대로 그 상태 그대로 말할 수 있는 사회면 좋지 않을까. 정상성에 갇힌 사람들이 그것을 내려놓고 주변을 돌아보는 사회가 된다면, 덜 외롭게 살 수 있지 않을까요.

= 액트업 활동을 봤는데, 지금 한국 게이들이 잘 안 뭉쳐요. 이 이슈에 대해서 논쟁이나 외부 혐오자들, 기독교 들과 얘기하며 응대할 때 ‘동성애자 남자들만 걸리는 거 아냐’라고 해요. 자신들과 분리하는 거죠. 이들을 어떻게 뭉쳐야 하나 하는 생각이 많이 들었어요. 그러다 자기가 감염된 후에 감염인을 받아들이고 느끼고 활동하는 게 변화해요.

= 우리나라의 경우 코비드 때 이 병으로 죽지 않는다는 것은 아는데 ‘내가 걸린 걸 사람들이 아는 것’에 대해 두려워했어요. 누가 만진 걸 내가 만지고 공기중에 감염되는 것의 두려움도 있었지만, 더 무서운 것은 내가 걸린 걸 알게 될까봐. 내가 걸려서 우리 아이가 학교에 전염시킬 거라는 두려움.

= 한국 정서에서 기인하기도 한다. 아픈 것을 낫게 하는 게 중요한데, 사람들이 보는 시선이 중요하니까 뭉치지 못하는 거예요. 걸리면 ‘주변에 빨리 얘기해’부터 나오는 것이 잘못이다.

= 내 앞에 방금 양성판정을 받은 감염인이 있는데, 해야 할 말은 ‘본인부터 챙기세요’다. ‘도움받으려면 이걸저걸 해’부터 말해야 한다.

= 아픔에 공감하지 않고, 네가 해야 할 의무를 강요하는 사회를 본다.

= 한국은 원인을 찾으려고 한다. 감염이 발생하면 위로와 공감보다 ‘어쩌다 걸리고, 어디서 걸렸고, 그 경로를 없애야 돼.’

= 그게 스마트한 것 아닌가?

= 단순히 공감이나 조언이 아니라 낙인 찍기 차원의 문제가 있다. 전체 사회가 그런 사회가 되는 것. 그런 낙인찍기는 정말 스마트하게 뭔가 하고 싶어도 숨게 만든다. 어떤 반응이 돌아오고 책임이 돌아올지 모르니까 충분히 그럴 만한 대응을 하고 싶어도.

= 처벌 조항이 여전한 것처럼. HIV 감염인이 콘돔을 안 쓰고 상대에게 감염 여부를 알리지 않고 성관계하면 안된다. 그런데 콘돔 사용 자체를 증명 못 한다. 약을 충분히 먹고 있어 미검출이라고 인증됨에도 난 처벌되는 것이다. 법은 그게 중요하지 않다, 처벌 대상자를 색출할 뿐이다. 그 처벌 조항이 예방법에 들어 있는데, 예방을 위해 감염인을 처벌하겠다는 조항은 그 자체가 문제다.

= 60년대 영국에서는 자살에 실패하면 감옥 가는 법이 있었다. 그 예방법이 있으니 관계도 하지 말고 사회생활하지 말고 고립되게 조장하고 몰아가서 나쁜 것이었다.

= 감염됐다고 관계한 사람들에게 연락하는 것보다 다 검사받으면 되는 문제다. 한 사람에게 정서적, 사회적 부담을 주는 것보다 기관에서 사람들에게 검사받게 하는 것이 훨씬 낫다.

= 감염병은 감염병으로, 공중보건은 공중보건으로.

**Q2:**

미국의 에이즈 유행에 대한 대응으로 일어난 운동을 본 후, 한국에 대해 궁금합니다. 한국에서의 활동은 어떻게 달랐나요? 치료는 접근 가능한가요? 예방책인 “안전한 성관계”는 일반적인가요? 사람들은 “안전한 성관계”가 무엇인지 이해하고, 그것을 존중하고 있나요?

Q2:

Now that we have seen what the activism in response to the AIDS epidemic in the US looked like, I am curious about korea. How has activism in Korea been different? Is treatment accessible? Are preventative measures like “safe sex” common practice? Do people understand what “safe sex” is and do they respect that?

=한국은 HIV/AIDS 감염인들이 많은지?

= 2024년 2만 명 이상. 전체 인구 대비 비율은 적은 편.

= 약값은 싼가?

= 감염내과에서 처방받을 수 있고, 국민건강보험 혜택자는 무료디. 무료라는 게 건강보험에서 90프로, 10프로는 자치구에서 지원한다. 꽤 잘 되고 있고. 그 결과 한국은 미검출 감염인이 95프로 이상이다. 2030년까지 전세계 감염인 중에 95프로 넘게 하자, 하는데 한국은 벌써 넘은 거다.

=치료제가 있나?

=하루에 하나씩 계속 먹으면서 비염, 고혈압처럼 만성질환화.

=아들이 중1인데, 얼마 전 동네 아이들 대상으로 지역 엄마들이 돈을 모아서 ‘구성애 성교육 센터’ 남자 선생님 초청 성교육을 했다. 선생이 성기 모형과 콘돔 사용 안전한 성관계 알려줬어요. 학교 성교육이 잘 안되고 있어서예요. 애들이 성교육을 야동으로 배워요. 그 아이들이 잘못된 관계를 만들고 가해자도 되고, 피해자도 되고. 그래서 한국은 성교육 개선이 필요해요. 해외는 남남 여여 커플 두 명의 아빠 등 동등한 사회구성원으로 살아가요. 한국은 갈 길이 멀지만 정서 문제 때문에 천천히 가야 한다고 생각해요. 급선무는 성교육입니다.

= 국가에 HIV 감염인으로 등록했을 때 치료에 해당하는 부분이다. 가끔씩 건강보험 혜택을 포기하고 익명성에 기대어 살겠다는 분들도 있다. 그들도 약을 공급받을 수 있는데, 현재 국내에 나와 있는 치료약 비급여가 1개에 2만 5천원 정도.

= 실명 등록을 안 하면 치료제의 10프로를 내게 되는데, 치료약 3개월치를 본인 비용 27만원 정도 내게 된다. 가난한 사람이라면 아주 큰 부담 액수이다. 실명 등록은 10프로 돈을 보내야 하는데 이름과 계좌 때문에 필요한 것이다.

= 보험을 받는 사람들은 무료로 약을 받을 수 있는데, 성노동자, 이주민들이 감염되면?

= 한국인으로 등록되면 똑같이 받을 수 있다. 미등록 외국인은 해당이 안 돼 매우 힘들다.

= 미등록 상태는 본인 선택이 아니고 어쩔 수 없는 상태라 제일 큰 사각지대이고, 성노동자는 여성들의 존재를 인정하지 않는 동시에 국가가 관리한다. 집결지나 업소가 많은 구청이나 보건소에서 정기 검사를 받게 등록 명단을 만들고 집중 관리한다.

= 예전에 그렇게 티켓다방같은 경우 검사를 하라고 관리했던 때가 있었고, 동두천에도 성병 관리소가 있었는데. 집결지를 국가에서 없애고 있어 성노동자들이 온라인을 매개로 예약하고 가야 하는 업소들이 늘어나 지금은 그렇게 관리하기 힘들고, 개인의 책임이란 인식이 있다. 성병도 커뮤니티에서 돌아서, 어디 지역에 어떤 성병이 돈다 등의 이야기가 괴담처럼 돌고 당사자를 찾기는 어렵다. 주변에 알리기가 어려워서 혼자 부담해야 하는 성병의 경우는 업소에서 돈도 안 내주고 혼자 치료비 검진비 등 부담. 굉장히 개인화되어 있다.

= 집결지가 재개발 대상이 되는 것은 이윤과 연결되어 수도권 중심인 게 사실. 현재도 보건소에서 관리되는 시스템이 유지는 되고 있다. 활동가들이 여성들과 연락을 취해서 보건 지원할 수 있는 기관과 연결하는 활동도 하지만 충분하지는 않다.

=법 문제도. 한국은 성노동자를 피해자로 규정하고 있다. 집결지도 자본의 논리이고, ‘노른자땅’이라서 개발하는데, 명분으로 ‘피해자인 성노동자를 구하겠다’는 법 슬로건을 내걸면서 ‘여성 친화 도시’를 만들겠다는 식으로 집결지를 미는 형태를 보인다. 항상 논리의 문제 같다.

= 파편화되고 개인화됐음이 느껴진다. 인터넷 중심으로 게이 커뮤니티가 매우 크게 있는데, 한국의 예방 단체는 아직도 지역 공간 캠페인 중심이다. 이태원, 종로 등. 손님이 줄고 있는 곳.

= 성소수자 커뮤니티 내에서는 ‘친구사이’ ‘행동하는성소수자인권연대(행성인)’에서 MSM(Men who have sex with men) 관련 낙인이나 스티그마를 없애기 위해 정기적으로 이야기를 나누는 테이블을 열고 있고. 시민 풀뿌리 단체에서는 당사자 단체가 성폭력상담소와 함께 교육. 남성과 함께하는 페미니즘. 청년 성평등 활동가, 여성가족부 지원을 받은 활동가들이 성평등 교육을 나가는데, 문제는 차별금지법이나 여성 폭력을 알리는 과정에서 ‘우리 애들한테 이상한 것 가르치지 말라’는 부모님이나 기독교 항의로 교육이 취소되기도 한다는 것. 시민들은 잘 모르고, 국가는 그런 교육을 잘 안 열고. 각 단체들한테 연락주시면 열려 있다.

= 캐나다에서 고등 교사를 했었다. 교정 곳곳에 안전한 성관계 안내를 위해 콘돔이 비치돼 있다. 그런데 학부모가 항의했다. ‘콘돔을 둬서 아이들한테 권유하는 거냐.’ 그럼 안전하지 않은 섹스로 성병 걸리면 좋겠다는 건가. 중간이 없더라.

= 아이들이 섹스를 모르는 것도 이상하다. 조심하자, 위험을 경고하는 얘기인데..

= 한국은 어린이도서관에 성 관련 학습 도서도 비치하면 안 된다고 학부모가 항의해서 없앴다. 네덜란드 성교육 그림책이 1호였다. 예산도 삭감되고.

= 생리컵 끼우는 법까지는 알려줘야 성교육 수준이 올라가지 않을까.

**Q3:**

여러분은 한국에서의 성적 해방이나 퀴어 해방 운동이 다른 운동과 어떻게 연대할 수 있고 어떻게 연결된다고 생각하십니까? 마무리로 각자 나눠주세요.

Q3:

How do you think sexual liberation or queer liberation in Korea connects to activism?

= 캐나다에서는 ‘퀴어’라는 말이 성소수자 비하 용어라고 생각해 사용하지 않고, 게이 레즈비언 등 LGBTQ로 표현한다. 퀴어는 사전적 의미로 ‘요상한’ 이런 의미이지 않느냐.

= 한국에서 ‘퀴어’는 학술적인 용어로 쓰인다. 공식적으로도 ‘퀴어영화제’ 등 쓴다.

= 지난주 한국에 왔다. 가족이 이 공간을 알게 돼서 같이 왔는데, 이곳은 장애인을 위한 공간이다. 장애인/비장애인 구분 없이 같이 살자는 곳. 그런데 여기에 성소수자 이슈를 같이 두고 있어서 많이 놀랐다. 이게 이슈가 되는 것 자체에 놀랐다. 지금 우리 사회에 점차 무지개처럼 펼쳐가면 되지 않을까. 물론 시간은 걸리겠지만.

= 좋다고 생각하지만, 그렇게 천천히 가면서 서로를 이해할 수 있게 된다는 것이 우리가 영화에서 본 ‘침묵은 곧 죽음’이라는 것과 이어지는 것 같다. 문제를 인식, 직시, 다루지 않으면 계속 침묵이 되고 문제는 계속 존재하게 된다. 그보다는 처벌적인 정의, 처벌 방법, 이 문제가 다시는 생기지 않게 할 방법이 더 필요하지 않을까. 서로를 이해하고 천천히 얘기하면서 해결될 거라는 것보다는, 직접 만나서 해결을 찾는, 같이 고민하고 같이 싸워가 같이 갈등과 해결을 찾으면 좋겠다.

= 저는 정부 돈을 받는 기관에서 일한다. 영화에서 본 ‘태그’ 같은 기관. 정부 돈을 받으면 액션을 세게 못 한다. 기관에서 후천면역결핍 예방법 개정을 위해 국회 논의 자리에 갔다. 우리가 액션을 하면 반만큼 바뀐다. 그런데 한국은 반도 못 따라온다.

= 어떻게 운동을 할 수 있을까?

= 장애인과 퀴어는 서로 다르다거나 어떻게 연결될 수 있을지 의아할 수 있다. 그러나 둘은 공통적으로 정상 가정 구성원에게 배척되는 존재. 정상 가족에게는 집에 ‘아픈 사람’이 없어야 하고 같은 성별을 좋아하면 안 된다. ‘비정상성’. 그러나 그러한 존재를 모든 사람이 가질 수 있다. 집에 아픈 사람이 있을 거고, 친척이 게이일 수 있다. 그런 것들이 좀더 공유되고 얘기될수록 이상하지 않다는 것, 막연한 두려움을 일으키지 않는다는 것을 학습하면 연대되지 않을까. 우리를 힘들게 하는 것은 막연한 두려움이다.

= ‘성노동자해방행동 주홍빛연대 차차’ 활동가다. 차차가 외롭게 활동해왔다. 한국에서 ‘성매매 피해자’ 여성이 아니라 ‘성노동자’라는 표현을 쓰는 단체들이 활동 중지하고 있고, 다른 단체들에 먼저 손 내밀어도 거절이나 배척의 경험을 했다. 반면 파주 용주골이 밀리고 있어 연대 투쟁을 가는데, 용주골 투쟁에 사람들이 많이 와준다. 철거 이주민, 생추어리, 퀴어 친구들이 연대한다. 다 같이 와서 집 공간이 헐리는 것을 막으려 싸워주고 연결이 이뤄지는 걸 본다. 퀴어 해방, 성노동자 해방, 취약한 존재를 해방하는 게 개별적인 얘기들이다. 자신의 터전에서, 여기서 지금 잘 살고 싶어 하는 일이다. 하나의 해방을 말하는 게 그 존재뿐 아니라 다 같이 ‘정상성이 견고한 사회로부터 해방되자’는 일이다. 해방이란 멀리서 점조직처럼 연결돼 있는 게 아닌가 생각한다.

= 첫번째 질문 ‘사람이기 때문에 하게 되는 일, 실수, 사랑’으로 돌아가서. 사람이기 때문에 가고 싶은 곳에 가고, 정당한 노동 복지를 받아야 하고, 살기 위해 당연히 보장받아야 하는데 받지 못하는 개인의 특성들과 같은 맥락으로 공유될 때, 각자 소수자성으로 연대하게 되는 매개가 되지 않을까.

-소감 나눔-

= 가족을 통해 오늘 여기를 알게 돼 왔다. 많은 단어가 생소하지만 좋았다. 훌륭한 영화를 보게 되어서 감사하다. 성소수자나 사회적 소수자, 약자로서 보호받지 못하고 차별받는 이들을 옛날에는 집에 가두고 꼭꼭 숨기는 문화가 있었다. 이제는 오픈되어야 한다. 정서나 문화로 바뀌는 게 오래 걸리는데, 축제처럼 자연스럽게 하면 어떨까. 사람들의 공포심이 소수자들을 숨기는 요인이니. 밖으로 드러내 축제처럼 연결하면 어떨까. 오래 걸리겠지만.

= 영화가 끝나는 순간에 국회로 가자 하는 힘이 났다. 한편으로는 게이들 자체도 참여도가 매우 낮다. 연령이 낮을수록 더 그렇다. 2000년대, 1990년대 한국에서 에이즈 문제가 생기고 사망자가 나왔을 때 게이들이 느끼던 생각과, 지금 게이들의 생각은 매우 달라 뭉치기 힘들다. 새로운 운동가들을 어떻게 키울까.

= 이제는 우리가 재미있게 하든지 새로운 아이디어를 만들든지, 좀더 공격적으로 해보든지, 그런 공간을 만들어나가면 좋겠다.

= 행동하는성소수자인권연대는 제1주제가 운동이 주된 단체이고, 노동/장애/여성감염인/청소년 포괄적인 운동을 하고 있다. 새로운 활동가를 키워내는 일도 고민하는데, 박근혜 퇴진 집회 운동, 최순실 게이트 항의할 때 ‘소녀시대’의 〈다시 만난 세계〉가 운동권 노래가 되었는데, 그게 운동의 변화라고 생각한다. 누군가가 운동을 사유하는 것도 중요하지만 전파하고 전달하고 그들이 바꿔나가려고 하는 방식을 존중하는 것도 필요하다 생각한다. 사실상 성장하는 청소년 활동가들이 비청소년이 되어서 퀴어 운동에 많이 모이는 사람들이 신촌이나 홍대 쪽으로 많이 모이고 있다. 거기서 자기들만의 운동을 펼치려고 하는데 가이드라인을 제시하는 것은 단체의 일이라 생각한다.

이 영화를 보면서 다른 영화 〈120BPM〉이 떠올랐다. 광산 노동자들이 파업했을 때 성소수자들이 연대해서 파업이 끝나 복귀되는 영화인데, 운동이 동시다발적으로 일어나야 한다고 생각한다. 캠페인에 참여하고 권유하는 것도 운동이 될 수 있고, 성소수자로서 집에서 활동을 계획할 수 있고, 산발적으로 각자의 운동을 하고 소통하면 더 성장하지 않을까. 액트업의 합의 방식이 너무 좋았다. 액트업에서는 활동가들이 얘기할 때 한 명씩 발언하면서 동의의 표현을 한다. 침묵은 죽음이니까 빨리 결정하는데, 한국의 성소수자 운동에서는 동의를 구하는 시간적 배경이 너무 느린 것 같다.

= 한국 정서상 개인이 열심히 공부해서 좋은 대학 가서 돈 잘 버는 것만 주입되다 보니까 이런 목소리를 내는 것 자체가 나에게 해가 되고, 미움받는 일이 되지 않을까 생각도 들고. ‘인권운동은 게이 커뮤니티에서도 별로야’ 라고 표현하기 때문에 사람들이 모이기 어려운 것 같다. 한국 사회 사람들이 점점 개인의 성공에 매몰되는데, 좀더 공감하면 어떨까, 그게 ‘팀플레이’ 같다고 생각한다. 인기 있는 프로그램 〈흑백 요리사〉에서도 중식 양식 한식 다 다른데 각자 힘을 모아서 성공의 경험을 하지 않나. 법은 이익에 따라서 좌지되는데, 작은 단위들이 목소리를 내서 힘을 합치면 좀더 나은 법의 세계로 나아갈 수 있지 않을까.

= 다큐에서 나왔듯이 다들 자유로워지고 싶은 마음이 같고, 거기서 시너지가 있지 않을까. 영화 한줄평을 하자면, 퀴어에 대해 선조들의 발자취에 대해 알았던 운동을, 영화를 통해 구체적 과정으로 보았다. 다양한 분파로 갈라지기도 하는 등 부침과 성과도 있고, 결국 그들이 승리했다고 얘기하지만, 아픔도 있었다. 다양한 감정선을 글이나 결과물로서 보는 게 아니라, 그들이 거쳐온 발자취를 느낄 수 있었다. 대만이나 태국에서처럼 우리도 그러한 성취를 한국에서 만들면 좋겠다는 생각이 들었다.

= 트랜스젠더로서 우리가 어떻게 연대할 수 있을지 생각할 수 있었다. 잘 모르겠다. 커뮤니티에서 많은 사람들이 사라진다. 정상성을 욕망하고 거기로 들어가서 사라진다. 그러면 안 보이게 되니, 의료 시스템에서도 사각지대에 놓이고. 트랜스젠더로 보이고 각인되는 것 자체가 쉽다. 아웃팅 당하기도 쉬워서 사회활동을 어렵게 만든다. 그러다보니 오히려 더 정상성의 삶을 살아가기 위해 애쓰고, 정상성을 가지고 싶어하는 것 같기도 하다. 한국에서 퀴어 해방이 이루어지지 않으면 어떻게 살아갈 수 있을지 어렵고 고민된다. 살아가는 것, 생존에 대한 문제니까. 트랜스젠더는 외형으로 드러나 보이는 존재기에 일하기도, 공부하기도, 다른 사람들이 대부분 다 가지는 인간관계로 연결되기도 그 자체가 힘들다 보니, 많이 사라진다.

= 영상 초반에 투쟁 현장에서의 ‘키스 인 퍼포먼스’를 보면서 어디서도 보지 못한 광경에 해방감을 느꼈다. 자기 파트너랑만 하지 않고 서로에 대해 경애하는 마음으로 키스하는 것처럼 보였다. 많은 투쟁 현장을 봤지만 스쾃을 하는 엄숙한 현장에서 서로에게 입을 맞추는 광경 앞에 해방을 느꼈고, 이 공간에 한 이슈로 관심 갖고 모인 여러분들과 키스하고 싶다는 생각을 했다. (일동 웃음) 한편 장애인 시민권 지하철 투쟁에서 기후 정의 행동의 ‘다이 인 퍼포먼스’ 방식을 적극적으로 가져와 이동권 투쟁의 현장에서도 실행하는데, 우리가 함께 본 키스 인 퍼포먼스를 ‘그들이 보게 하지 말아야겠다’는 제 안의 흔들리는 도덕성을 느꼈다. 나는 하고 싶지만, 그들은 못하게 하고 싶다는 분열된 마음이 들었다. (일동 웃음)

운동의 교차성의 관점에서, 장애운동과 희귀난치성질환 급여화 운동이 건강권이라는 의제로 만나고 있다. 장애운동이 혈우병 헴리브라 약물 의료급여를 위해 운동해 급여화가 된 사례도 있다. 소수자들은 어떻게든 만나게 된다. 소수자가 아닌 사람들도 상시적으로 만나는 것처럼. 다만 소수자들은 지금 우리처럼 예민하게 반드시 만나게 될 것이다.

-속기 요약 끝-